今年70岁的晋怀花,一直在北京市房山区十渡镇平峪村行医开药。50多年来,晋怀花背着药箱走过10万余公里山路,磨破100多双鞋,用坏6个药箱,接生700多个孩子。

1974年,17岁的晋怀花初中毕业,在村里小学代课。一年后,因村里缺医少药,她被推荐到十渡卫生院学习。晋怀花很珍惜这个学习机会,“我10岁的时候,看见一个老大爷在地头捂着肚子疼得打滚,其他村民只能让他回家煮个土豆和鸡蛋配上锅底灰,想不出别的办法。咱这地方太穷了,医疗资源太匮乏,我一定要学医,帮帮乡亲们。”

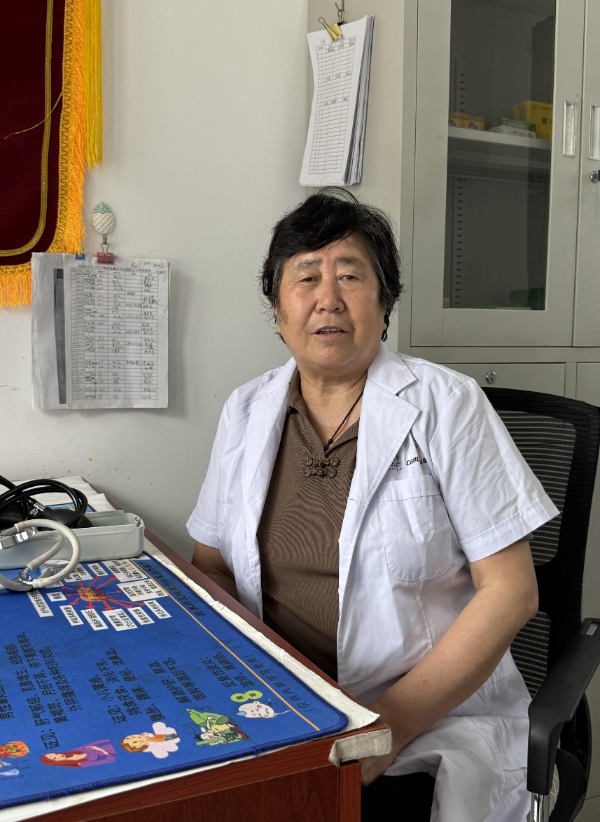

晋怀花在乡村医生办公室。首都文明办供图

晋怀花很快成为一名乡村医生。1975年9月,她第一次出诊接生,走了3个小时的泥泞山路,到达产妇家时已是深夜。那一夜,她双腿发软,但心中一直给自己打气:“再苦再难,也不能让产妇和孩子出事。”

此后,她接生了700多个孩子,无一差错。有村民感慨:“晋大夫,我们一家两代都是您接生的!”

她的出诊记录里,不乏与死神竞速的惊心动魄。有一年夏天,拒马河突遇河水暴涨,深山中的大沙地村一位产妇即将临盆。电话打到她家时,村干部声音都在发颤:“桥被冲了,车过不去,你得想想办法。”

晋怀花背上药箱、带上产包,顶着雨一路奔向山里。到达河边时,眼前的拒马河已变得汹涌湍急,河水漫过她的胸口。没有桥,有村民临时找来一只篓子。她把产包和药箱紧紧捆在篓子里,生怕水一冲,就把最重要的工具带走。她自己则咬紧牙拽住篓绳,一步一步在水里摸索前行。冰冷的水压得她几乎喘不过气来,但脑子里一直想着两个字:赶快。“我只想着那个孩子不能出事,那个产妇不能等。”

上岸时,她全身湿透了,但顾不上换衣服,背起药箱就跑向产妇家。屋里传来阵阵呻吟,产妇羊水已破。她一边给手消毒,一边铺好接生垫,打开产包,检查胎位、清理呼吸道、剪脐带,一套动作行云流水。听到婴儿第一声啼哭,她才长出一口气。

她看着襁褓里婴儿红扑扑的小脸,笑着说:“幸好,咱们都没迟到。”

晋怀花提着药箱去村民家出诊。新京报记者 王远征 摄

这样的“生死时速”,她经历了不止一次。有老人除夕夜里心梗,她冒着零下15℃的严寒赶往老人家急救;有孩子高烧惊厥,她半夜从家跑去给孩子打退烧针。她记不清自己走了多少夜路,只记得每次病人好转、家属松口气的声音,那一身的疲惫就都被冲散了。

村民常说:“晋怀花在,我们就有安全感。”

其实,早在四十多年前,晋怀花就有许多离开大山的机会。1980年,23岁的她顺利通过县卫生局的考核,拿到了北京市首批赤脚医生证书。镇里向她抛来橄榄枝:“来镇里吧,环境好、设备全,工资还高。”与此同时,还有其他单位也找上门来请她去。

这些看得见前途的“好单位”,对一个正值青春的女孩子来说确实很有吸引力。可看到昏暗的卫生室门口等着量血压、拿药的村民,她问自己:“要是这诊所空了,老百姓上哪儿看病?”

晋怀花把那张证书小心地压在药箱底下,继续走家串户,出诊、接生、打针、送药。她说:“我不是不羡慕,但我更放不下村里的乡亲们。”

晋怀花为村民测量血压。首都文明办供图

为了看好病,她不断学习。从最初靠“老三样”——听诊器、血压计、体温表,到能看妇科、儿科、慢性病,她先后取得了乡村医生、妇幼健康、助产等多个资格证书,还利用晚上时间完成了中专学业。“我学历不高,只能靠下死功夫。”她说。

如今,晋怀花放不下的是村里的老人。村里有224名残疾人、310名慢性病人,绝大部分是老年人,她一个个记在心里,定期带着血压计、听诊器上门问诊。村卫生室的账本上,密密麻麻写着三百多笔减免记录:孤寡老人的降压药免了,残疾村民的诊疗费打折,孩子的退烧药“按片算钱”。

“你不怕赔钱吗?”有人问。她摆摆手说:“能让他们少跑一趟、少遭点罪,就值。”

2023年“23·7”极端强降雨引发山洪,卫生室被水淹了两米多深,院墙倒了三面,药品、器械、病床、桌椅,一夜之间全被冲走。她一边抢救剩下的药品,一边安抚来就诊的村民,把家中储备的药拿出来给村民看病,不收一分钱。

有人劝她:“你什么都没了,还坚持什么?”她眼眶一红,却语气坚定:“只要人在,阵地就在!”

后来,卫生室又一砖一瓦地建了起来。她又照常坐诊、出诊,把诊疗器具重新摆上诊桌。

现在的她,已从村民口中的“小花大夫”变成了“晋奶奶”,染发剂遮不住头顶上新冒出的白发,出诊的脚步也慢了不少。但只要有人呼叫“晋大夫”,她依然提着药箱就走。

她说,“我不后悔。生在大山,就要守着大山。”岁月在她身上刻下了痕迹,却磨不去她行医的初心。有人问她什么时候退休,她笑着摇头:“哪天走不动了,再说吧。”(供稿 首都文明办 北京日报客户端)